更新日: 2025.9.18

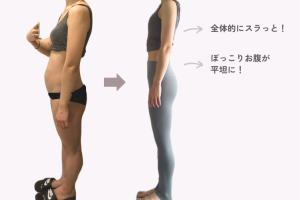

「お腹の脂肪がなかなか落ちない」

「頑張っているのに、ぽっこりお腹が引き締まらない」

このようなお悩みを抱えていませんか?その原因は、燃焼しにくく、落とすのに時間がかかる「皮下脂肪」にあるかもしれません。

皮下脂肪とは、皮膚のすぐ下に蓄積される脂肪のことで、内臓脂肪に比べて燃焼しにくく、一度増えると落としにくいのが特徴です。

本記事では、皮下脂肪が落ちづらい原因やつきやすい理由について解説しながら、皮下脂肪に効く筋トレやストレッチメニューを詳しく紹介します。運動が苦手な方でも無理なく続けやすい「ユミコア式メソッド」の魅力もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

監修者の紹介

理学療法士

アドバイスーOne Point Adviceー

ユミコア インストラクター Sachiko

■プロフィール総合病院や整形外科で理学療法士として勤務後、結婚、出産後は主婦業に専念。子育てが落ち着いた40歳ごろからフリーのトレーナーとして活動開始。運動指導だけでなく、ダイエットカウンセリングなども手がける。2023年より、YumiCoreBody天神スタジオにトレーナーとして従事。多くの女性が抱える身体の悩みに寄り添っている。

■保有資格

・理学療法士

・BESJピラティスマットワークインストラクター

・臨床栄養医学指導士

・食欲コントロールダイエット協会認定講師

・栄養コンシェルジュ二つ星

お腹の脂肪が落ちないのは「皮下脂肪」が原因かも?

私たちの身体につく脂肪にはいくつかのタイプがあり、特にお腹まわりに蓄積しやすい脂肪の一つが、「皮下脂肪」です。

「ちゃんと運動しているのに、お腹だけはどうしても痩せない」とお悩みの方は、自分の脂肪タイプを正しく把握することが、ダイエットへの第一歩となるでしょう。

ここでは、皮下脂肪の特徴と内臓脂肪との違いをわかりやすく解説します。

皮下脂肪とは

皮下脂肪とは、皮膚のすぐ下につくやわらかい脂肪のことです。

皮下脂肪は、外部からの衝撃を和らげたり、体温を保ったりする役割があり、私たちの身体にとって本来は欠かせない存在です。

しかし、皮下脂肪が必要以上に蓄積されると、健康リスクやボディラインの崩れにつながる可能性が高まります。

特に女性は、妊娠・出産による影響やホルモンバランスによって皮下脂肪がつきやすく、お腹や太もも、お尻まわりなどの下半身に集中する傾向があります。

さらに、皮下脂肪は一度つくと分解されにくく、落とすのに時間がかかるのも特徴です。そのため、「運動してもなかなかお腹がへこまない」と感じる方の多くが、この皮下脂肪に悩まされているケースが多くみられます。

このように、皮下脂肪は、健康維持に欠かせない存在である一方で、蓄積しすぎる前に早めに対策をすることが大切なのです。

内臓脂肪とは

「脂肪」と一口に言っても、大きく分けて皮下脂肪と内臓脂肪という2つのタイプがあり、性質が大きく異なります。

内臓脂肪は、胃や腸などの臓器のまわりにつく脂肪です。身体を動かすエネルギー源として使われるほか、ホルモンの調整にも関わるなど、私たちの身体にとって大切な働きをしています。ただし、必要以上に増えすぎてしまうと、健康に悪影響を及ぼすリスクが高まるため、過剰につきすぎないようにコントロールすることが大切です。

皮下脂肪と内臓脂肪の違い

皮下脂肪と内臓脂肪は、つく場所や体型の見え方、健康への影響まで大きく異なります。これら2つの脂肪をあわせたものが、いわゆる「体脂肪」と呼ばれるものです。

以下の表で、皮下脂肪と内臓脂肪の違いを比較してみましょう。

皮下脂肪と内臓脂肪の違い

| 皮下脂肪 | 内臓脂肪 | |

|---|---|---|

| 体型の分類 | 洋梨型体型(下半身太り) | りんご型体型(お腹ぽっこり) |

| 蓄積場所 | 皮膚のすぐ下(お腹、太もも、お尻など) | 胃や腸などの内臓まわり |

| 見た目の特徴 | 柔らかく、下半身に脂肪がつきやすい | 硬めで、お腹だけがポッコリ出る |

| 脂肪の落としやすさ | 落ちづらい(燃焼しにくい) | 比較的落としやすい(燃焼しやすい) |

| 健康への影響 | 見た目への影響が大きい | 生活習慣病のリスクが高まりやすい |

| つきやすい人 | ・女性・運動不足の人 | ・中高年男性・内臓脂肪型肥満の人 |

このように、脂肪のタイプによって、ダイエットによって脂肪を落としやすいかどうかや身体への影響の大きさが異なります。

皮下脂肪は、一度つくと落ちにくく、長期的な対策が必要な脂肪タイプです。一方で、内臓脂肪は比較的落としやすい反面、放置すると高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こすリスクが高まるため注意が必要です。

自分の脂肪タイプに応じたアプローチ方法を試すことで、より効果的にお腹まわりの脂肪を落としやすくなるでしょう。

お腹の脂肪がつきやすくなる原因

お腹に脂肪がつきやすくなる原因には、さまざまな生活習慣や身体の使い方のクセなどが関係しています。

運動不足や加齢による影響はもちろん、ちょっとした姿勢のクセや食生活、睡眠の質など、さまざまな原因が絡み合って、脂肪が蓄積しやすい状態をつくってしまっているのです。

ここでは、お腹に脂肪がたまりやすくなる主な原因を詳しくみていきましょう。

姿勢の悪さやクセ

姿勢の悪さや立ち方・座り方のクセが原因で、お腹に脂肪がつきやすくなることがあります。

特に、猫背や反り腰といった姿勢不良や、片足に体重をかける立ち方などのクセは、骨盤や背骨の歪みの原因となるため注意が必要です。

骨盤や背骨に歪みが生じると、内臓の位置がずれたり、筋肉がうまく機能しなくなったりして、全身のバランスが崩れてしまいます。その結果、代謝が下がったり、お腹や太ももなどの下半身に脂肪が蓄積しやすくなるのです。

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作、運動不足といった生活習慣も、姿勢の悪化につながります。気づかないうちに、身体に負担のかかる姿勢が習慣になっていることも少なくありません。

姿勢を見直すことは、見た目の印象だけでなく、脂肪のつきやすさや体調にも大きく影響するものです。ダイエットやボディメイクの第一歩として意識したいポイントといえるでしょう。

加齢による基礎代謝の低下・ホルモンバランスの乱れ

年齢を重ねるとともに、「若い頃と同じように生活をしているのに太りやすくなった」と感じる方も多いはず。生活スタイルが変わっていないのに太りやすくなる原因は、加齢による「基礎代謝の低下」と「ホルモンバランスの変化」が大きく関係しています。

基礎代謝とは、呼吸や体温調節など、生きていくうえで最低限必要なエネルギー消費量のこと。この基礎代謝は、10代後半をピークに徐々に減少していきます。筋肉量の減少や内臓機能の低下などが原因で、40代・50代ではピーク時と比べて100〜250kcalほど下がるともいわれています。

さらに、女性の場合は30代後半から女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌が減少することも、お腹まわりに脂肪がつきやすくなる原因の一つです。エストロゲンは、脂質代謝を調整し、脂肪の蓄積を抑える働きがあるため、皮下脂肪だけでなく、内臓脂肪も増加しやすくなります。

加齢によるボディラインの変化は避けられませんが、食事や運動、姿勢を見直すことで、基礎代謝を保ちやすくなります。「年齢のせい」と諦めずに、少しずつできることからチャレンジしていきましょう。

運動不足による消費カロリーの減少

運動不足の状態が続くと、消費カロリーが減ってしまい、余分なエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。

特に、デスクワークが中心の方や、車移動が多くて歩く習慣が少ない方は、筋肉を使う場面も少ないため、どうしても基礎代謝が低下しがちです。運動不足によって筋肉量が減ってしまうと、代謝はさらに下がり、脂肪が燃えにくい体質になってしまうでしょう。

特に、皮下脂肪は、一度ついてしまうと落としにくいという特徴があります。そのため、運動習慣がないままでは、筋力が低下して姿勢も崩れやすくなり、結果的にぽっこりお腹が目立ってしまうのです。

運動というと、ハードなトレーニングをイメージしがちですが、ウォーキングやストレッチといった簡単なエクササイズでも十分効果が期待できます。身体を動かす習慣を少しずつ取り入れるだけでも、脂肪をためづらい体質に変化するでしょう。

慢性的なストレス

仕事や人間関係、家事や育児など、日常のなかには、ストレスを感じる場面がたくさん存在します。慢性的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、身体に不調を引き起こす原因となります。

特に、ストレスを感じたときに分泌される「コルチゾール」というホルモンには注意が必要です。コルチゾールには、血糖値を上げたり、脂肪をため込みやすくしたりする働きがあるため、過剰に分泌されてしまうと内臓脂肪が増加するリスクが高まります。

また、ストレスによって暴飲暴食に走ってしまったり、睡眠の質が下がって代謝が落ちたりするケースも考えられます。甘いものや脂っこいものについ手が出てしまう方は、心身が疲れているサインかもしれません。

脂肪をためにくい身体作りをするためにも、深呼吸やストレッチ、趣味の時間をつくるなどしながら、心と身体のバランスを整えていきましょう。

慢性的な睡眠不足

慢性的な睡眠不足も、お腹に脂肪がつきやすくなる原因の一つ。つい夜更かしをしてしまう方や寝ているはずなのに疲れが取れていない方は、注意が必要です。

私たちの身体は、睡眠中に脂肪の分解を促す「成長ホルモン」を分泌します。しかし、睡眠時間が短いとこの成長ホルモンの分泌量が減少し、脂肪がたまりやすくなります。また、睡眠不足が続くと、食欲をコントロールするホルモンのバランスが崩れ、「つい食べすぎてしまう」「甘いものが欲しくなる」といった状態になりやすくなるのです。

このように、睡眠不足の状態が続いてしまうと、自然と摂取カロリーが増えてしまい、お腹まわりに脂肪がつきやすくなります。健康的な身体を維持するためにも、一日あたり6〜8時間ほどの睡眠時間を確保するように意識しましょう。

妊娠・出産後の産後太り

妊娠・出産を経験した女性のなかには、「お腹まわりの脂肪がなかなか戻らない」「体重が元に戻らない」と悩む方も少なくありません。

妊娠中は赤ちゃんを守るために皮下脂肪がつきやすくなり、また出産に向けて骨盤が広がることで姿勢が崩れ、筋肉の働きも弱まりやすくなります。さらに、出産後は睡眠不足になったり、身体を動かす時間が取りづらくなったりするため、脂肪が落ちづらくなるケースも多くみられます。

また、女性ホルモンの変化によって代謝が下がったり、食欲が増したりすることも、産後太りの大きな原因です。出産してから、すぐに体型を戻そうと焦るのではなく、無理のない範囲で少しずつ生活習慣を整えていくように意識しましょう。

お腹の脂肪を放置するリスク

お腹まわりについた脂肪は、見た目だけでなく、健康面でもさまざまなリスクを引き起こします。

「ちょっとくらいなら大丈夫」と油断していると、体型が元に戻りづらくなったり、将来的に生活習慣病などの疾患につながったりする恐れもあります。

ここでは、お腹の脂肪を放置する代表的なリスクについてみていきましょう。

体型が戻りにくくなる

皮下脂肪は、内臓脂肪に比べてエネルギーとして使われにくいため、食事制限だけではなかなか落としづらいタイプの脂肪です。そのため、食事制限と併せて、継続的な運動や筋力トレーニング、姿勢の改善など、さまざまなアプローチ方法を組み合わせる必要があります。

皮下脂肪が増えると血流が悪くなり、身体が冷えやすくなる点にも注意が必要です。冷えは代謝をさらに低下させ、脂肪が燃焼しづらくなるという悪循環を引き起こします。

何もせずに放置してしまうと、皮下脂肪は少しずつ増えていき、元の体型に戻るまでに長い時間がかかってしまう恐れも。だからこそ、早めに生活習慣を見直し、継続的なトレーニングやセルフケアを取り入れることが大切です。

体力が低下する

「運動不足」は、皮下脂肪が増える原因のひとつです。脂肪がたまることで身体が重くなって、さらに動きたくなくなるという悪循環を引き起こします。その結果、身体を支える筋力が衰えてしまい、日常生活の中でも疲れやすくなるなど、体力の低下を実感する方も少なくありません。

特に、お腹まわりに脂肪がついてしまうと、姿勢が崩れやすくなるため、身体全体のバランスが悪くなりがちです。その結果、「立ち上がる」「歩く」「しゃがむ」といった日常の動作がスムーズにできなくなる恐れもあります。

姿勢の悪さやぎこちない動作が続いてしまうと、腰痛や膝痛といった関節への負担にもつながりかねません。このような状態を放置してしまうと、ますます運動から遠ざかってしまい、体力が回復しづらくなる恐れもあります。

無理のない範囲で身体を動かす習慣をつけることが、体力を維持するポイントとなるでしょう。

膝や腰の痛みを引き起こす

お腹まわりに皮下脂肪が増えてしまうと、皮下脂肪による体重増加だけでなく、筋力の低下や体幹の不安定さにつながる恐れがあります。

お腹の脂肪が原因で全身の重心バランスが崩れてしまうと、日常の姿勢や歩き方が乱れてしまい、膝や腰に余計な負担がかかってしまうケースも少なくありません。

特に、猫背や反り腰のような姿勢不良の状態が続くと、腰椎や骨盤まわりの筋肉に大きな負担がかかりやすく、腰痛を引き起こす原因にもなりかねません。さらに、骨盤が前後に傾いたり、ねじれたりすることで、膝関節にも大きなストレスがかかってしまう恐れも。膝に違和感を覚えたり、関節痛に悩まされたりする方も多くみられます。

痛みが出始めてからでは改善するまでに時間がかかる場合も多いため、日頃から骨格バランスを意識したセルフケアを取り入れるように意識しましょう。

自律神経やホルモンバランスが乱れやすくなる

お腹まわりの皮下脂肪が増えてしまうと、自律神経やホルモンバランスがさらに乱れてしまう恐れがあります。

皮下脂肪が厚くなると血流が滞りやすくなり、身体が冷えやすくなります。冷えは、自律神経の働きを乱す原因の一つです。身体が冷えた状態が続いてしまうと、交感神経が優位に働きやすくなり、常に緊張状態が続いてしまいます。緊張状態が続いてしまうと、睡眠の質の低下や内臓機能の低下、食欲の乱れ・過食などの悪影響が出てくるでしょう。

さらに、身体が冷えやすくなると、むくみや便秘、頭痛などの不調を引き起こすリスクも高まるため、注意が必要です。

また、ホルモン分泌にも影響を及ぼしやすく、生理不順や更年期症状が悪化しやすくなるケースも。このような不調が重なると、さらなる代謝低下を引き起こすでしょう。

将来的な生活習慣病リスクが高まる恐れも

内臓脂肪と比べると見た目で気づきやすい一方で、「すぐに健康に悪影響が出ない」と思われがちです。皮下脂肪がたくさんついたまま放置してしまうと、将来的に次のような生活習慣病のリスクが高まります。

特に、次のような疾患につながる恐れがあるため注意が必要です。

皮下脂肪がたくさんついたまま放置してしまうことで起こりうる疾患

・高血圧

・脂質異常症(中性脂肪や悪玉コレステロールの増加)

・2型糖尿病

・動脈硬化

・心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患

上記のような疾患リスクを減らすためにも、なるべく早いタイミングで生活習慣を見直し、皮下脂肪をためこまない身体づくりを始めることが大切です。

運動習慣やバランスの良い食事など、毎日の小さな積み重ねが、健康的な体型の維持や将来の病気予防につながるでしょう。

こんな人は要注意!お腹の脂肪のチェックリスト

お腹まわりの脂肪が気になる方は、まずはご自分の生活習慣を見直すことから始めてみましょう。

以下の項目に当てはまる数が多ければ多いほど、お腹まわりに皮下脂肪がつきやすい傾向にあります。

チェックポイントーCheck Pointー

お腹まわりに皮下脂肪がつきやすい傾向

・デスクワークや座っている時間が長い

・運動する習慣がない

・食事の内容や栄養について意識していない

・肉類や揚げ物をよく食べる

・毎日の食事時間が不規則である

・つい早食いしてしまう

・お酒を飲む機会が多い(週4日以上)

・ジュースや清涼飲料水を飲む習慣がある

・お菓子やスイーツなどの嗜好品を食べる習慣がある

・夜遅くに食べることが多い

・寝つきが悪く、睡眠時間が短い

・ストレスを感じると食べすぎてしまう癖がある

・冷えやむくみを感じることがある

・自分の体脂肪率を知らない

該当する項目が多い方は、生活習慣を変えることで皮下脂肪のつきにくい体質へと少しずつ変えていけるでしょう。

お腹の脂肪が気になる人は「BMI値」もチェックしよう

お腹まわりの脂肪が気になる方は、ご自分の「BMI値」をチェックしてみましょう。

BMIとは、身長と体重から算出される「肥満度を示す指標」のことです。身長に対して体重が適正かどうかを簡単に確認できるため、健康管理の目安として広く活用されています。

BMIの計算方法は、次のとおりです。

BMIの計算方法

BMI=体重(kg) ÷ [身長(m)×身長(m)]

たとえば、身長160cmで体重60kgの方のBMIは、次のように計算できます。

| 60kg÷ (1.6m × 1.6m) = 23.4 |

日本肥満学会による判断基準は、次のとおりです。

| BMI値 | 判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重(痩せ型) |

| 18.5〜25未満 | 普通体重 |

| 25〜30未満 | 肥満(1度) |

| 30〜35未満 | 肥満(2度) |

| 35〜40未満 | 肥満(3度) |

| 40以上 | 肥満(4度) |

このように、日本肥満学会では、BMI値22を最も病気にかかりにくいとされる理想値としています。一方、25以上は肥満、18.5未満は痩せすぎとされ、健康リスクが高まる可能性があるため注意が必要です。

BMI値だけでは体脂肪の種類までは把握できないものの、体型の傾向を知る第一歩として、定期的にチェックすることが大切です。

お腹の皮下脂肪を落とす2つのアプローチ方法

お腹まわりの皮下脂肪を減らすためには、無理なダイエットや過度な運動によって脂肪を落とすのではなく、「食事」と「運動」の両面からアプローチすることが大切です。

ここでは、お腹の皮下脂肪を落とすために日常生活に取り入れやすいアプローチ方法を「食事」と「運動」の2つのポイントからみていきましょう。

食事によるアプローチ方法

お腹の皮下脂肪を落とすためには、まず毎日の食生活を見直すことが重要です。脂肪をため込みにくい身体をつくるためには、食べ方や栄養バランスを意識しなければなりません。

ここでは、無理なく実践できる食事によるアプローチ方法をご紹介しましょう。

自分の適正カロリーを超えない食事量を意識する

食べ過ぎによるカロリーオーバーは、皮下脂肪が蓄積する大きな原因のひとつです。まずは、自分にとっての適正カロリーを把握して、それを超えないような食事量や食事内容を心がけましょう。

厚生労働省が公表する「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、1日に必要なエネルギー量は年代と身体活動レベルによって大きく変動します。身体活動レベルとは、日常生活の中でどれくらい体を動かしているかを3段階に分けた指標のことで、次の3つに分類されます。

身体活動レベルの目安

・レベルI(低い):座りがちな生活が中心で、運動習慣がない

・レベルII(中程度):通勤や掃除、買い物などで日常的に体を動かす

・レベルIII(高い):立ち仕事や接客業、週2〜3回以上の運動習慣がある

年齢と身体活動レベル別の1日の推定エネルギー必要量は、次のとおりです。

成人女性の推定必要カロリー(kcal/日)

| 身体活動レベル | レベルI(低い) | レベルII(中程度) | レベルIII(高い) |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 1,700 | 1,950 | 2,250 |

| 30〜49歳 | 1,750 | 2,050 | 2,350 |

| 50〜64歳 | 1,700 | 1,950 | 2,250 |

| 65〜74歳 | 1,650 | 1,850 | 2,050 |

| 75歳以上 | 1,450 | 1,750 | – |

参考:厚生労働省|「日本人の食事摂取基準」(2025年版) 参考表2 推定エネルギー必要量(kcal/日)

まずは、日常生活を振り返り、自分がどの程度身体を動かしているかを確認してください。そのうえで、自分に最適な摂取カロリーを意識することが、余分な皮下脂肪をためこまない食事習慣につながるでしょう。

朝食をしっかり摂る

朝食を抜いてしまうと、身体はエネルギー不足だと認識してしまいます。その結果、代謝を落とし、脂肪をため込みやすくなるのです。特に、お腹まわりには、その影響が出やすいため、皮下脂肪がつきやすくなる恐れがあります。

そのため、一日のはじまりに朝食をしっかり摂ることで、体温が上がり、代謝も活発となります。さらに、血糖値の急な上昇を防ぐことで、脂肪の蓄積を抑える効果も期待できるでしょう。

「朝は食欲がない」「忙しくて朝食を食べる時間がない」という方でも、ヨーグルトや果物、ゆで卵など、手軽に食べられる食材から取り入れるのがおすすめです。

よく噛んで食べる

よく噛んで食べることは、満腹中枢を刺激し、食べすぎを防止するのにとても効果的です。

食事のスピードが速いと、脳が満腹と感じる前に食べ過ぎてしまうため、結果として余分なカロリーを摂取してしまう原因となります。

また、しっかり噛むことで唾液の分泌が促されるため、消化の働きを助けてくれます。消化がスムーズになると内臓の負担も減り、代謝もアップ。結果的に、脂肪がつきにくい体質づくりにもつながります。皮下脂肪を減らすためには、食べる内容だけでなく、「どう食べるか」にも気を配ってください。

タンパク質や食物繊維をバランスよく摂取する

皮下脂肪を減らすためには、「タンパク質」や「食物繊維」といった栄養素をバランスよく摂取することが大切です。

タンパク質は、筋肉の材料となる栄養素であり、基礎代謝を維持・向上させるために欠かせません。代謝が高まると脂肪が燃焼しやすくなり、太りにくい体質づくりにつながります。

一方、食物繊維は腸内環境を整え、余分な脂質や糖の吸収を抑える働きがあります。食物繊維には、「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類があり、どちらもバランスよく摂取するようにしましょう。特に、水溶性食物繊維は、食後の血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できるため、脂肪燃焼に効果的とされています。

タンパク質や食物繊維を多く含む食材は、次のとおりです。

| 栄養素 | 食材 | 特徴 | |

| タンパク質 | ・肉(ラム・牛肉・豚肉・鶏肉など) ・魚・乳製品 ・大豆製品・卵 | ・筋肉の材料となり、基礎代謝を維持 ・向上させる ・脂肪燃焼を助け、太りにくい身体づくりに役立つ | |

| 食物繊維 | 水溶性食物繊維 | ・海藻類(もずく・めかぶ・わかめなど) ・カボチャ ・さつまいも ・みかん ・キウイ | ・糖や脂質の吸収をゆるやかにし、血糖値やコレステロール値の上昇を抑える ・腸内で善玉菌を増やす |

| 不溶性食物繊維 | ・ゴボウ ・ブロッコリー ・ホウレンソウ ・アボカド ・きのこ類(エリンギ・しいたけなど) | ・腸の動きを活発にし、便のカサを増やして排出を促す ・便秘予防や腸内環境の改善に効果的 | |

これらの栄養素は、どれか一つだけをたくさん摂取するのではなく、毎日の食事のなかでバランスよく取り入れることが大切なポイントです。無理なく続けられる範囲で構いませんので、毎日の食事に少しずつ取り入れるようにしましょう。

発酵食品を積極的に取る

発酵食品には、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあります。腸内環境が整うと、便通がよくなり、代謝もスムーズとなり、結果的に脂肪がつきにくい身体づくりにつながるでしょう。

特に、皮下脂肪がつきやすい方は、「腸内フローラ」のバランスが乱れているケースも少なくありません。腸内フローラとは、腸の中に存在するさまざまな細菌の集まりのこと。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れてしまうと、体調不良や脂肪がつきやすくなる恐れがあります。

このような腸内環境の乱れを防ぐためにも、毎日の食事に発酵食品を取り入れるのがおすすめです。腸内環境を整える効果が期待できる発酵食品には、次のようなものが挙げられます。

腸内環境を整える効果が期待できる発酵食品

・ヨーグルト

・納豆

・味噌

・キムチ

・甘酒

・ぬか漬け

毎日の食事に一品でも発酵食品を取り入れる習慣をつけて、脂肪がたまりにくい身体づくりを目指しましょう。

運動によるアプローチ方法

お腹まわりの皮下脂肪を効率よく減らすためには、食事内容の見直しに加えて「運動」によるアプローチも欠かせません。

特に、筋肉を増やして代謝を高める「筋トレ」と、脂肪を直接エネルギーとして燃やす「有酸素運動」を組み合わせることで、より高い効果が期待できるでしょう。

ここでは、皮下脂肪対策として効果的な運動方法をわかりやすく解説します。

筋力トレーニング

筋力トレーニング(筋トレ)は、皮下脂肪の燃焼をサポートするうえでとても効果的な運動です。筋肉を鍛えて筋肉量を増やすと基礎代謝がアップし、「痩せやすく太りにくい身体」につながります。

特に、太ももやお尻、背中など、身体のなかでも大きな筋肉を動かすトレーニングは、消費エネルギーも大きく、脂肪燃焼効率アップにも役立つはずです。

筋トレを習慣にすることで、内臓脂肪と同時に皮下脂肪にもアプローチできます。最初は週2〜3回からでもOK。無理のない範囲で続けていき、自分のペースで筋肉を育てていきましょう。

有酸素運動

有酸素運動とは、酸素を使って脂肪をエネルギーとして燃焼させる運動のことで、皮下脂肪を減らすのにも効果的です。ゆっくりとしたペースで、無理なく長く続けられる運動が多く、普段の生活の中にも取り入れやすいのもうれしいポイント。

ウォーキングやランニング、ストレッチといった有酸素運動は、全身の血流を促進して脂肪の燃焼をサポートするだけでなく、ストレスの軽減や睡眠の質の向上といった嬉しい効果も期待できます。

特に、ウォーキングは初心者にも取り組みやすく、20〜30分継続することで、脂肪燃焼が促進されるとされています。運動が苦手な方も、まずは1日1回のウォーキングを習慣化してみましょう。

「筋トレ+有酸素運動」ならユミコアボディがおすすめ

皮下脂肪を効果的に落とすためには、「筋トレ」で基礎代謝を高めつつ、「有酸素運動」で脂肪を燃焼させるといったアプローチが理想的です。

とはいえ、忙しい毎日のなかで、ジム通いや本格的なトレーニングを継続させるのは、とても難しいもの。

そこで、運動初心者の方や継続する自信のない方にこそおすすめしたいのが、「ユミコアボディ」です。

ユミコアボディとは、骨格や姿勢の歪みを整えながら、身体の内側の筋肉である「インナーマッスル」に直接アプローチするボディメイクメソッドです。

反り腰や猫背、ぽっこりお腹といった悩みの根本改善を目指し、見た目だけでなく体調ケアも期待できます。

ユミコアボディが多くの女性たちからの支持を集める理由は、次のような魅力があるためです。

チェックポイントーCheck Pointー

ユミコアボディの魅力

・骨格と筋肉のバランスを整えて、内側から痩せやすい身体を目指せる

・自宅でできるエクササイズが中心だから、忙しい方や運動がでも継続しやすい

・対面レッスンとオンラインレッスンから選択できる

・丁寧で分かりやすい指導とサポートが充実していて、オンラインレッスンでも安心

・多角的なアプローチで、姿勢改善や冷え・肩こり・腰痛のケアにもつながる

また、ユミコアボディの公式InstagramやYouTubeの公式チャンネルでは、誰でも気軽に挑戦できるストレッチや簡単なエクササイズを無料で紹介中。気軽にユミコアメソッドを体験したい方は、ぜひチェックしてください。

【ユミコア式】皮下脂肪に効く筋トレ&ストレッチメニュー

お腹まわりの皮下脂肪を効率よく燃焼させるためには、筋肉をほぐしながら、鍛えることが重要です。

ここでは、ユミコアボディが提案する皮下脂肪に効く筋トレ&ストレッチメニューを厳選してご紹介します。

腹斜筋ほぐし

腹斜筋とは、お腹の側面にある筋肉で、くびれづくりやウエストの引き締めに欠かせない大切な部位です。この腹斜筋が硬くなってしまうと代謝が下がり、脂肪が落ちにくい体質になってしまいます。

ユミコアボディでは、この腹斜筋を丁寧にほぐすストレッチを提案しています。姿勢の改善と脂肪燃焼効率アップが期待できるでしょう。

腹斜筋ほぐしのやり方

1. マットに︎横向きになり、骨盤と脇腹の間に筋膜リリースローラーをセットする

2. 下の肘(ひじ)をついて、頭をのせる

3. 胸を張り、肋骨と骨盤の距離を離して、上の手は後頭部にそえる

4. 上の足は膝を折って前に出し、下の足は真っ直ぐ下に伸ばした状態からやや後ろに引く

5. ローラーより下の部分は固定し、骨盤の位置をキープした状態で、上の手の肘を床にタッチするように胸を下に向ける

6. 元の状態に戻す

動作を繰り返す

インナーマッスルにしっかりとアプローチしながら、美しいウエストラインを目指しましょう。

太ももストレッチ

太ももの筋肉は、日常生活でもよく使われる部位ですが、実は硬くなりやすい筋肉でもあります。筋肉が硬くなると、骨盤の前傾や反り腰、下腹ぽっこりの原因にもつながります。

特に、長時間のデスクワークをしている方や運動不足の方は、太ももに大きなストレスがかかりやすいため、姿勢が崩れやすくなるため注意が必要です。

ユミコアボディの太ももストレッチでは、前ももの緊張を緩めながら、骨盤の傾きを整え、全身のバランスをリセットできます。

太ももストレッチのやり方

1. 膝立ちの状態から右足を前に出す

2. 膝の真下にかかとを置いたら右足を外側に一歩移動する

3. 左足を後ろに引いて、つま先を立てる

4. 左膝を曲げて右手で左足をつかみ、かかとをお尻に近づける

5. お尻を前に押し出すようにしながら、前ももを伸ばす

6. 身体は正面に向けて、頭が落ちないように注意する

7. 反対も同様に行う

太ももストレッチを習慣化することで、血流が促され、むくみ解消や代謝アップにもつながります。とても簡単な動きが中心なので、運動やストレッチが苦手な方でも気軽に取り入れられるでしょう。

膣呼吸

膣呼吸とは、骨盤底筋群や下腹部のインナーマッスルを意識的に使うことで、内側から体を整えるユミコアボディが推奨する呼吸法です。

浅い呼吸ではなかなか使われないインナーマッスルに働きかけることで、代謝アップや姿勢の改善、下腹ぽっこりの引き締めに効果が期待できます。

膣呼吸のやり方

1. 仰向けになり膝を立てる

2. 両手の親指を骨盤の前にある骨の内側に当てる

3. 鼻から息を吸ってお腹をパンパンに膨らませる

4. ゆっくり息を吐きながらゆっくりと優しく膣を引き上げるように意識する

1〜4の動作を5~10回繰り返し行う

細く長く息を吐き続けて、下腹が薄くなるようにイメージしましょう。骨盤の前部分にある内側の筋肉が盛り上がる感覚があれば、正しく呼吸ができている証拠です。

鳩尾部分が固くなっている場合は、腹筋が強く働きすぎていて、正しく骨盤底筋が使えていない恐れがあります。

ユミコアのスタジオレッスンやオンラインレッスンでは、このような膣呼吸の正しいやり方や感覚のつかみ方を、専門インストラクターが丁寧に指導します。

自己流ではわかりづらいインナーマッスルの使い方も、動画やレクチャーを通じて一つひとつ確認しながら習得できるため、初心者の方でも安心です。

「呼吸がうまくできていないかも」「正しくできているかわからない」と不安な方は、ぜひユミコアのレッスンでプロのサポートを受けながら、体の内側から整える感覚を実感してみましょう。

くびれトレーニング

ぽっこりお腹から美しいくびれを作るためには、腹斜筋や骨盤まわりの筋肉をバランスよくトレーニングすることが大切です

。

くびれトレーニングのやり方

1. 仰向けになり、肩の高さに手を広げて、手のひらを天井に向ける

2. 膝を90度に曲げて立てて、左右の膝同士をつける

3. 鼻から息を吸い、吐きながら両膝を右側に倒す(※足の裏はマットから離れてOK)

4. 息を吸って膝を中央に戻し、吐きながら膝を左側に倒す

5. 膝を左右に倒した時に背中が浮かないように意識しながら、腰から捻る

ユミコアボディが提案するくびれトレーニングは、姿勢を整えながらインナーマッスルにしっかりとアプローチできます。

両膝を左右に倒す動きを10回程度繰り返し行いましょう。ゆったりと呼吸しながらストレッチをすることで、リラックス効果も期待できます。

まとめ

お腹まわりの脂肪を落としたいと思ったとき、ただ食事制限をしたり、有酸素運動のみに力をいれたりするだけでは、思うような変化が出にくいケースも少なくありません。

ユミコアボディでは、骨格のゆがみや姿勢の乱れに着目し、インナーマッスルにしっかりとアプローチすることで、根本から痩せやすい身体づくりをサポートします。

本記事でご紹介したユミコア式の筋トレやストレッチは、すべて自宅で気軽に始められるものばかり。運動が苦手な方や忙しい方でも、毎日のスキマ時間に少しずつ取り入れることで、身体の内側からじわじわと変化を感じられるでしょう。

「何をやってもお腹がへこまない」「反り腰や猫背が気になる」という方は、ぜひユミコア式メソッドを毎日の生活に取り入れてみてください。ユミコアのオンラインレッスンなら、自分のペースで無理なく続けられるため、ボディラインに悩むすべての女性におすすめです。

今なら7日間無料のオンラインレッスンも体験できるので、「まずは試してみたい」という方にもぴったり。ぜひお試しください。